请用微信扫一扫购物

请用微信扫一扫购物

热线电话

热线电话

152 9152 5458

手机扫码访问

请用微信扫一扫购物

请用微信扫一扫购物 热线电话

热线电话

手机扫码访问

请用微信扫一扫购物

请用微信扫一扫购物 热线电话

热线电话

手机扫码访问

日期:2025-02-19 02:36:56浏览量:

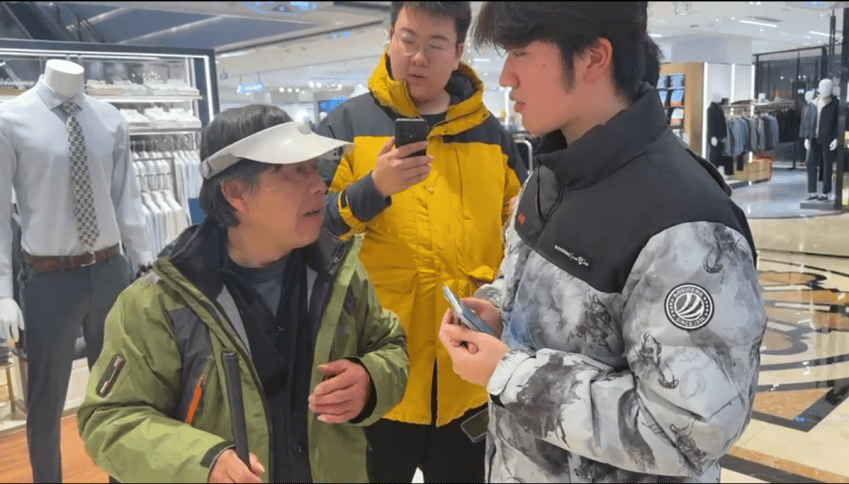

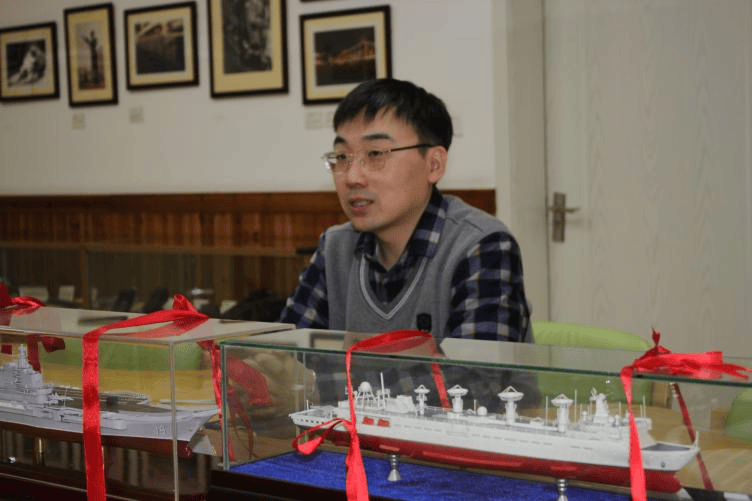

1月17日,团队在剑河县第二中学采访了曾担任剑河队村“BA★★”教练的刘达老师,曾带领剑河队在比赛中脱颖而出,获得第二名的优异成绩。同时,刘达老师也曾担任村★★“BA”的裁判员★★。采访中,团队成员深刻感受到了刘达老师对篮球运动的热爱与执着,也从他身上体会到了他作为教练不断追求卓越、勇于担当的责任感与使命感。

智能技术学部机械学院“匠心筑梦”实践团队于1月10日至11日,先后前往东富龙科技集团股份有限公司和上海第一机床厂,与优秀校友深入交流,为学生的职业规划与行业发展认知提供宝贵参考★★★。

随后,团队前往丽江拉市海北均良村的花花色玫瑰庄园,体验东巴造纸技艺。东巴纸是纳西族东巴文化的重要载体,以其独特的质地与色泽著称。团队成员在传承人的指导下,学习了东巴纸的制作工艺★,并了解了其文化价值★★。在此过程中,团队进一步坚定了融合鹤庆手工纸★★★、东巴纸与腾冲手抄纸的创新构想。

通过此次校友寻访,团队成员了解了就业市场现状,汲取了校友的学习与工作经验,对未来的大学生活和职业规划有了深入思考,成功搭建起与校友对话的桥梁。期待未来与校友们重逢★★★,续写更多温暖且励志的故事。

潘校友希望同学们以学业为基★,善用学校资源灵活调整发展方向★★★;积极投身校内外实践,于社团活动★★★、学术竞赛中锤炼综合能力;鼓励参与养老院社工实习,在服务中触摸社会温度、明晰职业定位★★,为青春成长筑牢根基利来老牌国际网址。他建议同学们夯实专业★★、多元发展,以持续学习之姿拥抱机遇★,书写人生篇章。

在上海残疾人联合会★★★,成员们向工作人员了解到,虽然相关部门一直在加大对盲道违规占用的整治力度,但由于城市建设的复杂性和管理范围的广泛性,管理工作仍面临诸多挑战★,城市盲道建设和维护十分重要,还通过研究科学导盲设备来帮助视障人士。

1月16日至17日,材料学院“数字蝶变”实践团队前往上海市浦东新区洋泾绒绣传习基地和高桥绒绣馆,开展海派绒绣传承与发展的调研,旨在了解海派绒绣的艺术魅力及其发展现状,探索传统技艺与数字技术的融合创新,推动海派绒绣在现代社会的传承与发展★。

在腾冲市界头镇结香人家,团队探寻手抄古纸技艺的奥秘。腾冲手抄纸以其白净细腻、质地古朴、柔韧性强、吸水性能好等特点,深受书画界青睐。团队向传承人分享了融合三种纸张的创新计划,得到了支持与鼓励。

团队首先前往了中国陶瓷博物馆★★★。博物馆按瓷器历史划分为唐宋元明清民国近代展区★★★,团队重点参观了元明两代展区★,聆听工作人员讲解青花瓷不同时期的特点★,如元青花鸳鸯荷花纹花口盘、明永乐青花缠枝花纹双系扁壶等★。通过参观,团队感受到瓷器作为中华民族文明缩影的独特魅力,对瓷器匠人的坚守与匠心表示敬佩。团队还来到珠山区雕塑瓷厂进行青花瓷制作体验★★★。在亲手将坯泥塑造成形★★★、修坯★、素烧、施釉和烧制的过程中,团队成员深刻体会到瓷器制作的复杂性和趣味性★。

返回家乡的队员,还分别前往了云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区、安徽省黄山市屯溪区雅居社区和黑龙江省鹤岗市萝北县向阳社区,开展面塑体验活动,为社区的小朋友开展面塑体验课,用面塑作品传递健康理念★★★,让不同年龄段的小朋友参与其中。

通过这次调研,团队深入了解了无人机航拍技术和3D建模技术★★,获得了丰富的经验和知识★★,对行业有了进一步的认识。队员们将致力于让古老的文化遗产在数字时代焕发新的光彩,为中华文化的传承与发展贡献科技力量★。

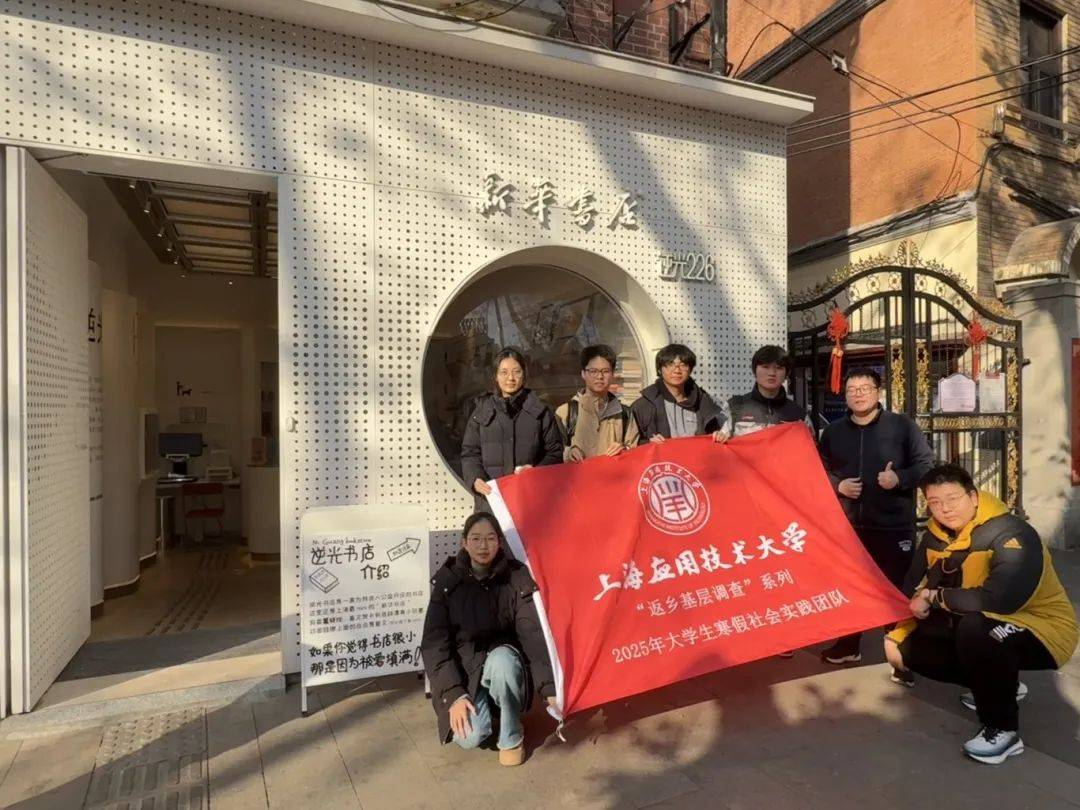

1月10日至13日,理学院实践团队聚焦城市盲道破损情况★,在上海市黄浦区各街道开展实践调查★★★,感受视障人士群体的出行需求和难点,并走进上海市残疾人联合会了解相关★。

调研期间★★,团队成员穿梭于村中,参观了红军桥★、松毛岭战役旧址等众多红色遗迹。在红军桥上,历经岁月打磨的石板与褪色却依旧醒目的桥头标语,无声诉说着红军战士无畏艰险、坚定前行的信念。松毛岭战役旧址的残垣断壁间,战争的残酷与红军的顽强清晰可感。讲解员饱含深情的讲述佛穿越时空,让人置身于枪林弹雨中★,直观感受红军战士舍生忘死★★★、冲锋陷阵的壮烈场景★★。

鹤庆手工纸以其细腻柔韧、经久耐用的特点闻名。团队首先大理鹤庆喜洲古镇匠志集文艺中心★★,这里是鹤庆手工造纸技艺的重要传承地。团队成员在资深匠人的指导下,系统学习了从构树皮选材到晾晒的完整工艺流程,深刻体会到手工造纸对原料的严苛要求与工艺的精湛技艺。通过与传承人的交流,团队不仅加深了对这项技艺的理解,还萌生了将不同纸张融合创新的灵感。

随后,团队前往松江区黄桥村和堰泾村调研★。在黄桥村,团队对★★★“幸福老人村★”的运营情况进行了深入了解。黄桥村自2018年实施宅基地改革项目以来★★★,让村民整体★“平移★★”到新居所,为老年人打造设施完善的养老社区,并建设了★★★“智慧健康驿站★”,提供健康自检和定期体检服务,深受老年人欢迎。同时,老年人也希望对文化活动的频次和形式提出了更高期待★。堰泾村的“幸福老人村★★”整合多方资源★,设有49张床位,为老年人提供了生活照料、文化娱乐、互助关爱等综合性服务,除了能就近满足农村老年人提供日托★★、全托服务外,还能为附近农村居家养老的老年人提供文化娱乐★★、餐饮、上门护理等服务。

翼枭科技在无人机高精度测绘★、三维扫描及虚拟现实(VR)技术领域积累深厚★★。实践小组的队员们提出通过数字化手段还原古砖的纹理与形态,挖掘并讲述古砖背后承载的丰富历史故事★★,实现其全方位、多维度的展示★★★。翼枭科技对这一想法表示肯定★,并与队员共同讨论了高精度数字化采集★、三维建模等技术对于古砖复原的可行性,并向团队展示了相关技术成果★,为实践小组提供了宝贵的实践经验和技术指导。

1月15日★★★,团队成员来到人民日报上海分社,访谈了2018届校友德语专业尤曼玉★★。尤学姐分享了大学期间记者团经历如何为她的职业生涯奠定基础。她建议同学们从入学起规划职业道路,明确目标积极行动,通过学生会组织★★★、社团、竞赛和志愿服务积累实践经验,锻炼沟通★★★、团队协作和解决问题的能力,提升综合素质和竞争力。

在奉贤区云樱社区★★★,团队面向青少年开展“面塑传古韵,劳育启新程”主题活动★★。团队成员通过生动讲解与互动教学,让孩子们了解面塑的历史与文化内涵,并指导他们亲手制作面塑作品。激发孩子们对传统文化的兴趣,培养非遗传承的新生力量★★。团队还前往了上海市金山区朱泾众安居委会,开展“指尖面塑,巧捏新春韵★★★”主题活动。活动以春节为主题★,指导小朋友们制作生肖蛇★、红灯笼等面塑作品,在欢声笑语中感受传统文化的魅力★,迎接新春的到来。活动不仅丰富了社区文化生活★,也为非遗技艺的传承注入了新的活力。

1月16日,团队成员在学校徐汇校区对2020届英语专业校友韩逸敏学姐进行访谈。韩学姐向成员们讲述了在职业生涯规划课、专业课、学生会组织以及访学的经历,特别是学生会和社团活动对她职业方向的积极影响。她鼓励大家提升专业能力、加强社交能力★★★、拥有业务拓展能力、保持阅读习惯★★,来保持竞争力和身心健康。

此次实践活动,“匠心筑梦”团队不仅通过企业实地调研深入了解了机械行业的发展现状与未来趋势,还通过与优秀校友的交流汲取了宝贵的职业经验★★★,明确了职业目标,增强了专业信心★。

基于调研★★,团队认为可以利用数字技术推广绒绣技艺,推动数字化记录与传播,通过多媒体技术保存和展示绒绣制作过程★★,加强绒绣与现代设计的融合,开发符合当代审美的绒绣产品,拓展市场空间。除此之外★★★,还可开设绒绣技艺培训班,培养更多年轻爱好者,借助社交平台扩大知名度和影响力。团队也将继续探索传统技艺与现代科技结合的路径★,让海派绒绣这一艺术瑰宝在新时代绽放更加绚丽的光彩★★★。

为深入了解青年校友们的职业发展经历,提前思考职业发展规划★★,汲取他们的奋进力量★,1月中旬★★,外国语学院★★“外院视界★★,校友领航”实践团队分别前往人民日报上海分社★、上海应用技术大学徐汇校区和达视眼科器材(上海)有限责任公司开展“寻访校友”实践活动。

采访尾声,★★“银龄守护者”团队跟随潘院长漫步疗养院,参观疗养院的“老物件”展品,感受养老行业的人文暖流。此次采访将激励团队同学以校友为榜样★★,在人生征途上笃定前行★★、绽放芳华★★★。

为更好地传承徐行草编非遗技艺,团队前往嘉定区中小学,介绍徐行草编的历史背景与文化价值★★,并开展问卷调查★。团队成员分组进入不同班级★,指导学生填写问卷,为草编文化的传承提供科学依据★★。此外,团队还将徐行草编文化讲座带到嘉定区一教育机构寒托班。团队队长向孩子们详细介绍了徐行草编的历史渊源与文化意义,并通过展示草编作品★★、讲解制作过程★★★,激发孩子们对传统手工艺的兴趣。互动环节中,孩子们踊跃发言,分享对草编的理解与感受,现场气氛热烈。

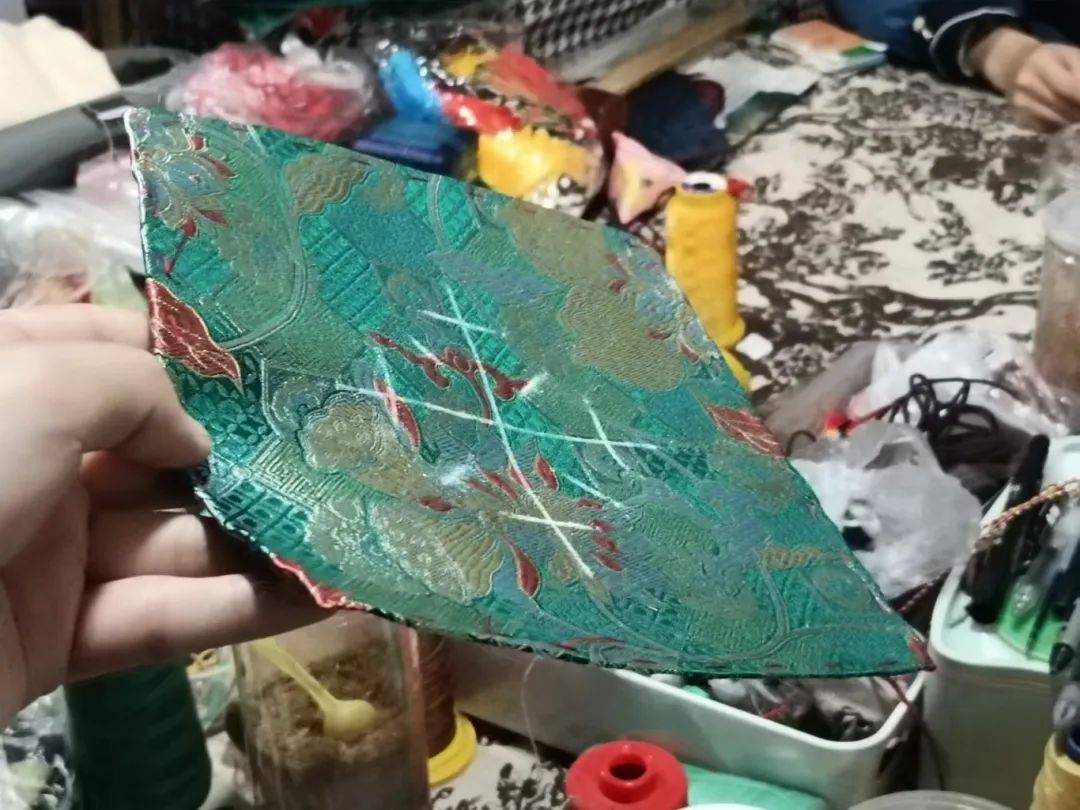

在调研过程中,团队重点关注了六合枕的传承方式与生产规模。六合枕只要掌握技艺即可成为传承者,其传承并不局限于家族内部★。目前,相关工艺者以妇女为主,涵盖各个年龄段★★★,部分年长者通过制作六合枕补贴家用。然而,团队也发现★★,尽管制作者有一定规模,但门店数量较少,目前主要集中在温老师的工作室★。在温老师的指导下,团队成员还进行了实践操作。结合访谈★,团队计划借鉴香囊制作经验,探索六合枕与香料的融合★,开发具有助眠、健脾等功能的香枕,满足现代消费者对健康睡眠的需求,同时加强视觉设计和宣传推广,提升竞争力★★,扩大市场覆盖面。

1月中旬,外国语学院“田园颐养情”团队前往奉贤区新寺村★★★、五宅村以和松江区黄桥村、堰泾村★,开展农村养老服务专题调研,了解上海农村养老服务的创新模式和实践经验★★。

古诗词书法作品,如同一座桥梁★★,沟通起历史与现实★★。此次参观让团队成员意识到,要将传统文化与现代科技相融合,探索书法艺术新形式,让书法艺术在新时代重焕生机。

台盘村因村“BA”在网络上走红利来老牌国际网址,成为乡村体育文化的代表性案例。团队在台盘村通过走访村民和参赛者并观摩赛事★★,了解到村★“BA”带动了当地旅游★、餐饮业发展★★★,并且激发村民的凝聚力和自豪感,丰富了村民的精神文化生活。赛事组织方还会通过直播★★★、短视频等新媒体手段,进一步扩大村“BA”的影响力★★★,吸引更多关注★★★。不少参赛队员表示,村★“BA★★”还是乡村青年展示自我、实现梦想的平台,增强了参赛者们的拼搏精神和团队协作意识。

通过此次调研★,“黔篮先锋”团队深入了解了村“BA”对乡村振兴的推动作用,也了解了进一步发展的方向。团队将继续关注乡村体育赛事的发展,探索更多体育助力乡村振兴的创新路径★,为乡村发展贡献智慧和力量。

团队在走访中发现部分盲道与井盖、大表箱等路面设施重合,导致盲道断裂、出现“断头路★★”;有的盲道经过长期磨损,部分边缘已经脱落,出现“平面盲道”★★★,难以发挥引导视力障碍人士的功能。此外,车辆违停★★★、流动摊贩占道、共享单车堆放等现象也严重侵占了盲道,在街道、小区、各交通枢纽出入口等地尤为普遍★★。由于长期缺乏有效解决,盲道的不规范建设也影响了其功能的发挥。

调查中,成员们通过对视障人士的访谈,了解视障人士在使用盲道时面临的障碍与需求。一位患有视力障碍的老爷爷坦言道路部分盲道的缺失★★、机动车占领盲道等问题给他带来了不小的困扰,人们对盲杖★★、导盲产品缺乏认识也容易让他遭受误解和不便。在南昌路上的逆光书店★★,成员们了解到由于市区道路狭窄且车辆占用盲道,盲人在实际行走中并不经常使用盲道,而是更多地依赖盲杖敲击地面来了解路况★。

团队首先向六合枕第四代传承人温永华老师请教。温老师详细介绍了六合枕的历史渊源、制作工艺及其文化内涵。六合枕作为内蒙古特色文创产品★,采用线道工序纯手工缝制,枕芯填充苦荞壳★★,具有安神助眠★★、护耳护颈等功效。2008年★★,六合枕进入故宫博物院陈列,进一步提升了其知名度和影响力★★★。

中复村,被誉为“红军长征第一村”,是红军踏上漫漫长征路的起点。这里承载着厚重的红色记忆★★★,每一寸土地都见证着那段波澜壮阔的历史。1月15日,马克思主义学院“长征路·青年行”社会实践团队满怀热忱★,奔赴福建省长汀县的★★“中复村★★”,探寻红军长征精神,汲取奋进力量。

东海之滨★★,浦江之畔,奉贤这片江南吉壤孕育了丰富的文化底蕴,承载着深厚的历史记忆与独特的地域文化。1月10日,智能技术学部轨交学院“古韵奉贤”团队前往奉贤图书馆,参观“奉持墨华,礼敬诗贤”奉贤古诗词主题书法展★。

1月17日,材料学院“银龄守护者”社会实践团队走进上海和养临汾养护院,针对职业转型、养老行业发展与青春成长等内容,对我校校友、上海和养临汾养护院院长潘寅磊进行访谈★,点亮前行的方向★。

此次调研不仅让团队深入了解盲道问题,更培养了成员的社会责任感,拓宽了视野。通过亲身参与和调研★★★,成员们更加关注盲道问题★★,关心视障人士的出行需求,也将持续关注于无障碍设施建设★★,为推动社会进步贡献力量。

为弘扬中华优秀传统文化★★★,推动非物质文化遗产传承与创新,城建学院“文韵匠心”团队于1月10日至1月20日★★★,先后前往上海奉贤和金山、云南曲靖、安徽黄山、黑龙江鹤岗的多个社区,以★★★“面塑的深耕与创想★★”为主题★★,将面塑技艺与劳动教育深度融合,通过一系列实践活动★★★,在文化传承★★★、教育创新及社会服务等方面取得显著成效。

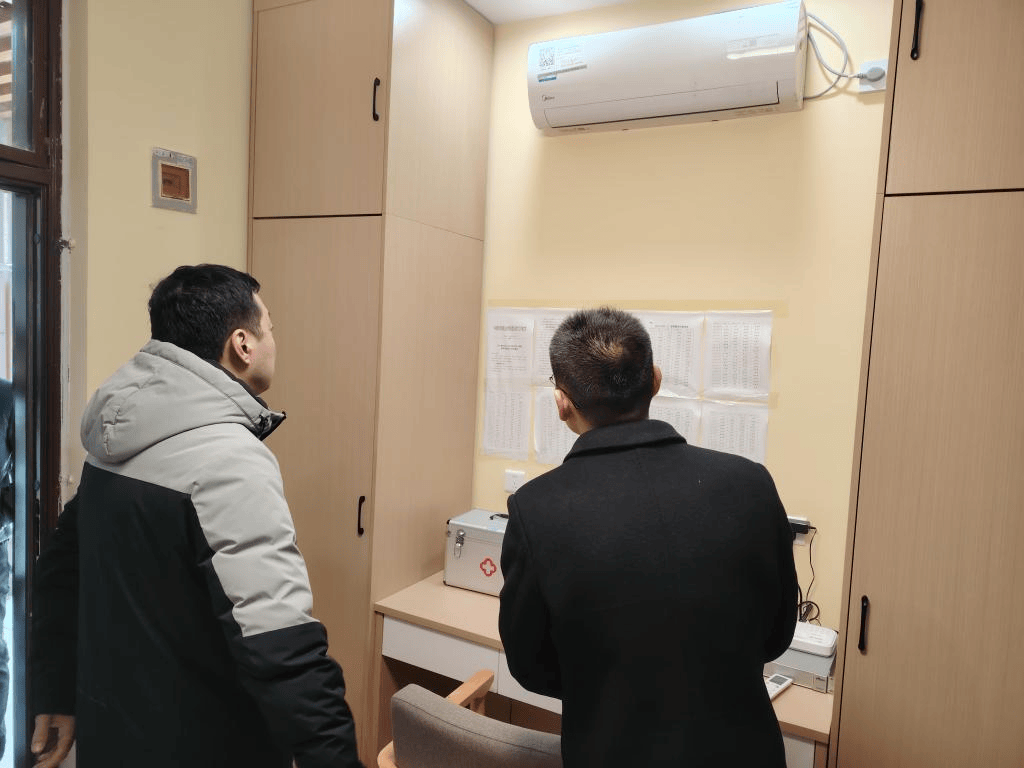

调研团队走访了当地的户外劳动者驿站,了解了驿站的功能设置,并采访了驿站的负责人★★,了解到目前各类驿站主要为户外劳动者提供服务,包括了环卫工人★、快递员、外卖骑手等群体。驿站不仅是对骑手个人关怀的体现,更是城市文明进步的象征。驿站提供热水、充电站★★、简易医疗箱等基础服务,并设立心理健康咨询角★★★,定期邀请专业心理咨询师为骑手提供心理疏导★。此外,驿站还与餐饮企业合作,为户外劳动者提供优惠餐饮,确保他们在忙碌之余能吃上热饭。团队还与在现场的劳动者交流,了解户外工作者的使用频率及满意度。结合调研团队认识到,驿站在提供基础服务方面发挥了重要作用,今后可以在驿站增设更多生活设施,引入更多社会力量参与驿站运营管理,让更多户外劳动者受益。

团队首先来到嘉定区非遗乡村生活馆与草编文创馆。在徐行草编文化发展公司负责人陈姣的带领下,团队成员深入了解了草编艺术的历史与现状,并通过“经”“纬”穿插等工艺亲手完成草编作品,为后续推广积累经验★★★。团队还走访了徐行镇冯辛村和大石皮村,向技艺传承人学习经验★。在冯辛村,团队了解到手工艺人通过创新染色技法,使草编作品兼具实用与观赏价值,深受市场欢迎。在大石皮村★★★,团队成员走进村民家中,看到盘垫★★、草拖鞋★、草帽等传统草编物品,并与村民深入交流。一位村民奶奶还拿出珍藏的草编物件,让大家近距离感受徐行草编的独特魅力★★★。

1月14日,香化学部“香料赋新★★”实践团队前往内蒙古包头市东河区乔家金街,对自治区级非遗项目“六合枕”工艺及其在现代传承开展实践★,探索传统技艺与香料融合的可能性。

1月17日至18日,材料学院★“黔篮先锋”团队前往贵州省剑河县的剑河第二中学和贵州省台江县的台盘村,实地了解村★★“BA★★★”赛事对当地经济、文化和社会发展的影响★★★,探索体育赛事与乡村发展的深度融合路径。

通过一系列亲身体验和传播实践,“指尖艺韵”团队不仅深入了解了徐行草编的历史与文化,还通过问卷调查、文化讲座、实地调研等多种形式,将传统文化融入现代生活★★★,努力为推动草编文化的传承与推广贡献力量。

热气腾腾跃马争春,实干青春筑梦求知。今年寒假,我校各支实践团队走街串巷、深入基层,聚焦城市发展、经济建设★、乡村振兴★、传统文化等热点话题,用脚步丈量祖国大地,用眼睛发现中国精神★,用耳朵倾听人民呼声,用内心感应时代脉搏★★,努力在实践中服务社会、贡献力量。目前★★★,第三期社会实践活动简报已出刊,展示上应青年在寒假社会实践中的风采。

洋泾绒绣传习基地展示了大量融合传统与现代元素的绒绣作品★。在洋泾绒绣传习基地,团队详细了解了绒绣的选线★★、配色、针法运用等制作流程★★★,感受绒绣技艺的精湛与匠人们的匠心精神★★★。团队还与绒绣传承人包炎辉先生进行了深入交流。包先生分享了绒绣技艺从欧洲传入上海并在本土发展的历史,强调其作为中西文化交融载体的独特价值★。随后★★,团队前往高桥绒绣馆继续调研★。馆内收藏了涵盖人物肖像、风景画卷等多种题材的绒绣作品★★★,展现了绒绣艺术的多样性与深厚底蕴★★★。通过参观和交流,团队进一步了解了高桥绒绣的历史渊源及其在当代的传承现状★。调研发现,绒绣艺术虽具有极高的文化价值,但传承面临技艺复杂★、学习周期长、年轻传承人稀缺等挑战。

1月11日,外国语学院“驿路暖阳”社会实践团队深入上海奉贤区南桥镇的乐活青年驿站开展调研★,了解驿站的运营现状,探索如何更好地服务户外劳动者★★★,传递社会关怀。

为传承与推广徐行草编这一非物质文化遗产,经管学院“指尖艺韵”实践团队于1月中旬前往嘉定多地开展实践调研和社会服务。

1月15日至1月17日,城建学院“东巴新韵”赴云南大理★★★、丽江、腾冲等地,探寻中国传统手工造纸技艺的深厚底蕴与文化价值★★★。此次活动旨在通过实地调研与实践★,推动传统技艺的传承与创新,为中华优秀传统文化的弘扬贡献力量★★。

通过实践★,团队不仅深入了解了六合枕的文化价值与工艺特点,还为传统技艺的创新发展提供了新思路。同时★,团队成员提升了自身的文化认知与社会责任感,坚定了为非遗传播与推广注入青春力量的决心。

通过本次实践,团队成员深刻认识到青花瓷作为中华民族传统文化的瑰宝★★★,其传承与发展不仅依赖于匠人的精湛技艺,更离不开对环保理念的坚持和创新★★。团队也将把青花瓷制作体验和绿色环保理念带回校园,向更多人传播青花瓷文化和环保理念。

此次实践不仅让成员们深入了解了鹤庆手工纸、东巴纸与腾冲手抄纸的制作工艺与文化内涵,还通过实地调研与创新构想,为传统技艺的传承与创新注入了新活力★★,进一步理解了创新传统技艺的文化价值与传承意义。

1月10日★★,团队首先来到东富龙科技集团股份有限公司,采访了我校优秀校友、公司创始人郑效东★★。郑总分享了自己从初入社会的艰苦环境到创办东富龙的奋斗故事,展现出创业所需的耐心与决心。他向同学们强调机械专业在智能制造★★、工业自动化等领域的重要作用,鼓励同学们保持积极心态,勇于面对挑战。郑总的分享,不仅让队员们了解了行业前沿动态,更为他们的职业规划指明了方向。

1月18日至19日,生态学院“青花瓷探究★★★”团队在江西省景德镇市开展了关于青花瓷传统文化的社会实践活动。

团队首先来到奉贤区柘林镇新寺村“椿萱庭”养老基地,调研宅基嵌入式养老模式的运营情况★。“椿萱庭”是柘林镇自2023年开始首先在新寺村探索的农村养老新模式,主要依托宅基地资源★★,为老年人提供就近、便捷的养老服务★★★,体现以地养老★★、因地制宜特色★。团队详细了解了该基地的设施配备★★★、人员配置及日常运营情况,并与入住老人交流★,深入了解他们的生活状况和满意度。调研发现★★★,“椿萱庭”模式有效解决了农村老年人“不离乡土”的养老需求★,目前已在新寺村★★、迎龙村等多地推广,预计还将进一步扩大覆盖范围。在奉贤区五宅村★“青春里”养老社区,团队了解到该社区采用“公建民营”模式,由专业公司运营★★,提供日间照护、长期照护等服务,采取分类收费。通过与工作人员和入住老人交流★★,团队发现社区在居住环境、饮食安排等方面获得了高度评价,但也存在工作人员数量不足、专业化程度不高、等问题。

在与当地村民的交流中,村民们向队员们满怀自豪地讲述了祖辈们与红军的感人故事。一位老人向大家讲述红军战士为百姓排忧解难、军民鱼水情深的事迹,★★★“当年红军为了咱老百姓,啥苦都能吃★★,啥危险都敢上★,他们的恩情,我们世世代代都不能忘。★★★”通过许多珍贵的历史细节,队员们深受感动★。

1月18日,学院党委副书记、副院长周雄才和团委书记刘婧雯带领团队成员前往达视眼科器材(上海)有限责任公司,访谈了2019届英语专业校友罗可心。罗学姐回顾了自己的大学生活和学习成长经历。她表示,大学是充满机遇和挑战的阶段,每个人都应该明确目标,并为之努力。她希望大家珍惜时光,努力学习专业知识,积极参与社会实践★,不断提升自己的综合素质★。团队成员在校友的分享中深刻感受到提前规划职业的重要性。

在陶溪川区街道★,团队进行向路人开展问卷调查★★★,了解大众对陶瓷气体污染及绿色瓷都发展理念的认识。通过调研,团队发现普通路人对气体污染了解不深★★★,但对国家相关政策有一定知晓★,而陶瓷专业大学生对陶瓷气体污染有较多研究,且创新创业往往聚焦于减少污染含量的瓷器烧制★★★。

1月11日★★★,团队前往上海第一机床厂★★★,与校友储亮及企业相关管理人员进行了深入交流。储总回顾了自己的大学时光与职业发展经历,强调了专业技能与团队协作的重要性★★。他还带领同学们参观了企业的产品展馆和生产厂房★★,详细介绍了机床设备的生产流程与关键技术。通过实地调研,学生们对机械制造业的技术实力与创新精神有了更深刻的认识。储总提到“快乐学习、快乐成长★、快乐工作★★”的理念,鼓励大家在学习和工作中保持积极心态★★★,勇于探索与创新。

潘寅磊校友高考时坚定选择材料工程系非金属专业,毕业后在化工企业积累经验,后赴云南支教★★。归来后,他深耕建工材料领域★★★,历经多岗位历练★★,铸就扎实专业素养★★。凭借对家庭的责任与行业洞察★★★,他跨越行业鸿沟,投身养老行业。他认为,智慧化养老正在重塑行业生态★,具备线上台账的高效管理、家属远程探视的温情守护以及社区紧急呼叫的即时响应等特点。当前★,智慧化养老行业的人才需求多元,需要护理员的悉心呵护★★★、管理人员的统筹协调,医疗与社工专业技术人才的专业加持,在专业管理人才也仍存不足★★★。

1月15日★★★,智能技术学部计算机学院“数说砖情”实践小组前往上海翼枭航空科技有限公司,探究如何利用无人机航拍与数字科技手段为古砖赋予新的生命力。

此次中复村之行,不仅是一次红色精神的寻根,更是一次精神洗礼。团队成员们认识到,长征精神带给青年的是宝贵的精神财富,是坚定信念、团结协作、坚韧不拔、勇担使命的决心,将激励青年传承红色基因、勇担时代使命★、实现人生价值★★。

本次实践中,“文韵匠心”团队深入多地社区,通过面塑技艺的展示与教学★,让面塑非遗通过劳动形式在不同人群中传播,助力非遗传承与社区文化建设。团队将继续探索非遗技艺与社会服务的融合,为传统文化的传承与发展贡献更多力量★★。

此次调研活动不仅让团队了解户外劳动者驿站的建设情况,感受了党和政府的关怀★★,也让团队成员认识到户外劳动者的艰辛与不易,要进一步践行人民城市理念。团队将继续关注驿站的发展,为户外劳动者创造更加便捷★★★、舒适的服务环境★★★。

在本次调研中,团队还为老人送上了冬日祝福,与老人一起包馄饨、做游戏。通过此次调研,“田园颐养情★”团队了解了当前农村养老的现状,对宅基嵌入式养老等特色模式有了更深的认识。团队也希望在今后强化村级养老服务设施布局,满足老年人“不离乡土★★★”的需求,提升农村养老服务的专业化水平,丰富文化养老服务内容,为农村老年人创造更加幸福的生活环境。

展览以奉贤古诗词为脉★★★,选取宋★、元★★、明★、清★★★、近现代等各时代共32位诗人55首诗作★,分为古迹唱和、隐逸流芳、名辈风骚★、乡土吟咏★、大道新风等五个版块。奉贤区文化馆群贤书法沙龙等31位青年作者通过诗词与书法相结合的形式★,让观众深入了解和感受奉贤的文化底蕴,激发文化自信和创造,让这些宝贵的文化遗产焕发新的时代光彩。漫步展厅,一幅幅书法作品宛如一幅幅精美的画卷,青年作者以笔为舟,以墨为楫★★,将古诗词的意境与书法艺术的美感完美融合★。